❝Eravamo completamente nudi per ore e ore, inquadrati per cinque; un’aria gelida penetrava i nostri corpi intorpidendogli e obbligandoci a muovere gli arti, fermi sul posto. I kapò ci colpivano in continuazione, senza alcun motivo, mentre le SS, ci passavano in rassegna, come dei felini che annusavano le loro prede pronti a sbranarle; i loro occhi esprimevano un sadico compiacimento per avere a disposizione della nuova carne umana su cui sfogare le loro infauste dottrine. Finalmente giunsero due deportati con un secchio e dei pennelli di soia; iniziò la disinfezione a base di creolina, pennellandoci a dovere tutte le parti del corpo dove dovevano rasarci o tosarci: fra le gambe, le ascelle […]. Dall’altra parte un deportato aveva il compito di rasarci, un altro ancora di tosarci. Venne il mio turno e subii lo stesso trattamento dei miei compagni più anziani, anche se mi erano appena spuntati due peli, oggetto della mia curiosità; non potevano certamente essere un rifugio ideale per i pidocchi. Passarono alla rasatura dei capelli con una comune macchina. Con un rasoio praticarono poi una rasatura longitudinale larga circa quattro centimetri; attraversava la testa dalla fronte al [cranio], di modo che con la crescita dei capelli, la fascia rasata rimaneva più bassa rispetto alla parte tosata, dandoci un aspetto tribale dei famosi «zulù». Ultimata l’operazione tosatura, a gruppi di cinquanta ci fecero scendere, attraverso una decina di gradini, nella sala delle docce. Entrai con il primo gruppo assieme al bergamasco.

A questo punto il rituale delle operazioni si trasforma in esercizio di gratuito sadismo esercitato dai guardiani del campo. Il kapò disse: «siete tutti obbligati a fare la doccia restando al centro della sala. È proibito appoggiare i piedi sul cordolo perimetrale. Coloro che non rispetteranno le norme verranno frustrati [frustati].» Mentre continuavano a darci degli ordini, alzai gli occhi al soffitto ed osservai la disposizione delle docce: dei tubi di ferro appesi al soffitto in forma rudimentale, con dei ganci di sostegno, disposti e sistemati in forma quadrangolare si raccordavano al centro, formando una specie di puzzle. Diedero il segnale e l’acqua sgorgò tiepida, poi sempre più calda, infine bollente. Prontamente tutti saltarono sul cordolo rialzato dove non si veniva raggiunti dagli spruzzi dell’acqua bollente e dove i kapò a colpi di frusta ci indussero a ritornare al centro, quando ormai l’acqua usciva fredda.

Nuovamente sul cordolo fra i colpi della frusta e dei tubi di gomma dei kapò, in un andirivieni di salti, bastonate e spruzzate d’acqua bollente e fredda. L’operazione docce non finiva mai. Finalmente ci fecero uscire all’aperto grondanti d’acqua e i segni evidenti delle sferzate ricevute, in riga per cinque attendere l’arrivo dei vestiti, battendo i denti dall’intenso freddo, in una bolgia infernale di caroselli, fra i colpi di frusta dei kapò. Giunsero i vestiti. Dei miseri stracci difformi: grandi e larghi per alcuni, stretti e piccoli per altri, confezionati da una pessima tela a strisce grigioazzurra.

«Presto, diceva il kapò, vestirsi in fretta e seguirmi in riga per cinque!» Los, Los scandivano i kapò! Fui preso da un kapò e scaraventato in un gruppo qualsiasi. Volsi lo sguardo attorno rendendomi conto che ero l’unico italiano in mezzo a deportati di altre nazioni. Nemmeno negli altri gruppi che s’avviavano verso altre baracche, individuai i miei compagni.

Dove diavolo gli avevano sistemati? Un nodo serrava la mia gola. Piangevo senza piangere, camminavo disperato assieme a degli sconosciuti senza conoscerne la lingua od essere legato da particolari amicizie. Volgevo lo sguardo attorno per sfuggire a quella tremenda angoscia, osservando lo scenario del lager: alla mia destra una grossa costruzione con al centro una scalinata, più avanti un grande camino, simile a quello delle fornaci della mia cittadina; più in basso uno scivolo di cemento; di lato, alcuni deportati trainavano un carretto a due ruote sopra il quale erano accatastati alla rinfusa corpi umani completamente nudi, ridotti a degli scheletri, i cui arti oscillavano in continuità per gli scossoni del carretto. Si fermarono vicino al scivolo e due deportati afferrarono quei miseri resti di pelle e ossa per le mani e per le caviglie, sbalzandoli sul mucchio di cadaveri sottostanti, come fossero delle tavole legno. Rimasi sconvolto!

Alla mia sinistra una fila interminabile di baracche, il tutto avvolto da un silenzio irreale, impensabile, come fosse un presagio di morte. Travolto e smarrito da quelle visioni, ci fermarono davanti a una baracca tana della nostra quarantena. Sempre inquadrati, passarono all’istruzione comportamentale, le [la] disciplina del lager, le punizioni previste per coloro che trasgredivano gli ordini, le norme stabilite e una serie di intimidazioni.

Consegnarono ad ognuno il proprio numero che veniva attaccato sulla giacca e sui pantaloni. Il triangolo rosso spiccava al centro con la sigla IT e sotto il mio numero 50848! Esercizi per ore e ore per memorizzarlo, poiché non eravamo più esseri umani, ma solo dei semplici numeri. Ebbi la fortuna di frequentare la scuola media dove la lingua tedesca fu imposta dal fascismo, per cui mi è stato abbastanza semplice introdurmi con un rudimentale linguaggio.

Una notte, più notti, tantissime notti, appariva un ufficiale delle SS dei squadroni della morte, lo «sparviero». Si presentava sulla porta della stube, fermandosi sulla soglia, con le gambe divaricate, alzando e abbassando i tacchi degli stivali, quasi ritmicamente.

Indossava un ampio mantello nero, molto lungo. Gli stivali neri e lucidissimi e sul berretto dalla larga visiera – tipica delle SS – aveva impresso un grosso teschio color argento. Nella mano sinistra impugnava una frusta che muoveva leggermente. Restava fermo in quella posizione per alcuni minuti, sulla nuda soglia, facendo roteare i suoi occhi verdi e cristallini, […] poi, come fosse preso da un raptus, avanzava calpestando i deportati, urlando ed imprecando, colpendo con furia in tutte le direzioni con la sua micidiale frusta di coda di bue, lacerando le carni di molti deportati, gridava come un ossesso: «kaputt, kaputt!» Usciva dalla stube come un forsennato, un pazzo, o un demone.

Tutto il periodo della nostra quarantena, a notti alterne, dovevamo sopportare le sevizie di quel paranoico criminale. Si diceva che fosse originario «di Bolzano e che avesse perso il braccio destro sul fronte russo. Nessun deportato lo vedeva durante il giorno, nonostante la sua figura longilinea da atleta, viso ovale, naso aquilino, labbra sottili e zigomi sporgenti, molto evidenziati, da sembrare veramente uno sparviero della morte, in quanto la stessa era segnata indelebilmente sul suo volto. Lo sparviero provocò diversi feriti gravi che furono ricoverati nell’infermeria (e successivamente nel forno). Nel frattempo il tempio del terrore si ampliava e i bersagli da colpire si trovavano ovunque. Non era un riposo notturno naturale, in quell’inverno 1943-44 nella spasmodica attesa che il pazzo massacratore ritornasse a calpestarci e a lacerare le nostre carni. Alcune notti nel silenzio totale ove tutto sembrava cheto, interrotta sporadicamente da qualche singhiozzo, urla e gemiti strazianti giungevano dalle baracche delle donne, site a poca distanza dal nostro blocco, divise da un doppio reticolato. Quali orrende atrocità dovevano subire quelle donne da parte dei nostri aguzzini? Non resistevo a tanto strazio cercando di otturare le orecchie pressandole con le dita, per non udire quelle poverette invocare la morte prima della violenza sulla carne.❞.

l’uscita su Facebook (leggi e commenta)

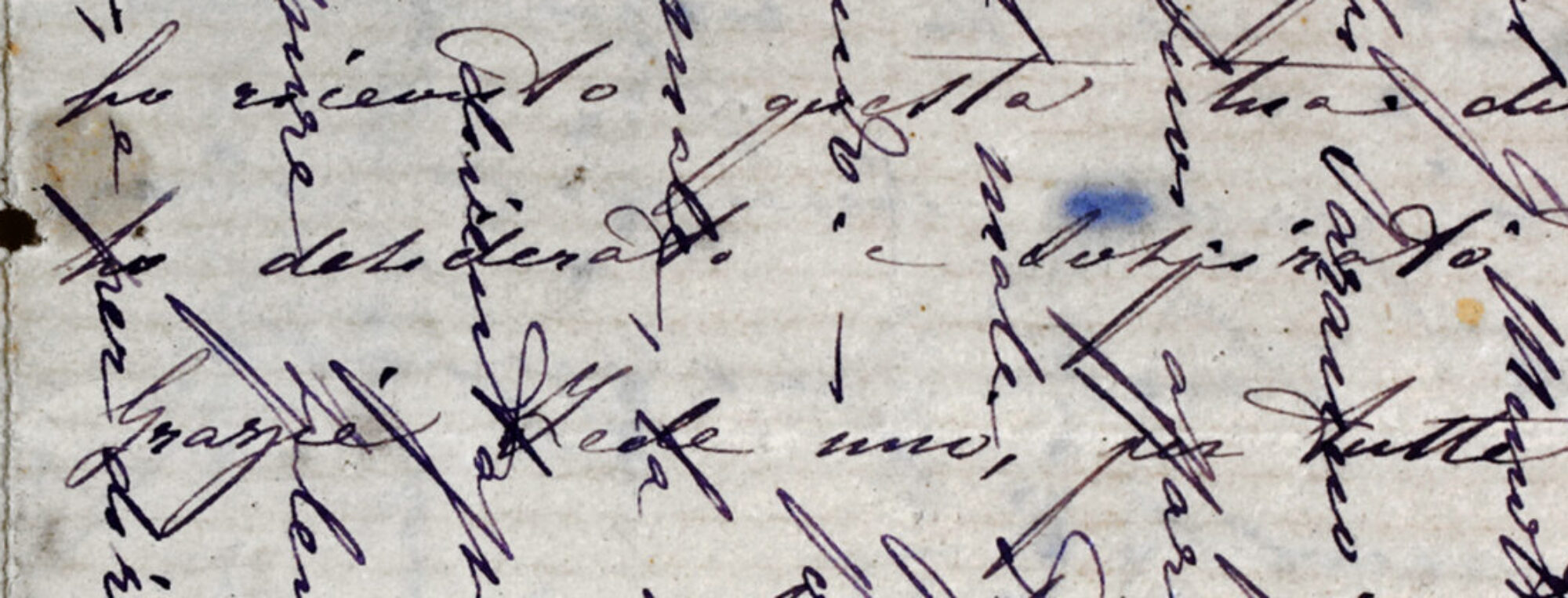

(dalla memoria di Giuseppe Biagi, conservata presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano)

la scheda completa

Brevi ricordi di adolescenza poi, soprattutto, la guerra. Dalla lotta partigiana nel Friuli alla deportazione nei lager di Mauthausen, Gusen, Pegau, fino all’immediato dopoguerra nelle terre assediate dai “titini”.